面对这把关乎质量与安全的“尺子”,“自己校验”和“送外校验”就像摆在面前的两条路,各有拥趸。究竟该如何选择?今天,我们就从成本、精度、效率和合规性四个维度,彻底掰开揉碎讲清楚。

一、 概念理清:什么是“自己校”与“送外校”?

自己校(内部校验):指企业自购较为便携的扭矩校验设备,由经过内部培训的质检或设备人员,在车间现场对扭矩扳手进行快速、周期性的精度验证。它是一种 “健康体检”。

送外校(外部标定):指将扭矩扳手送至更高精度的计量机构或第三方实验室,由持证专业人员依据国家规程,使用标准机进行全面的检测、调整并出具法定证书。它是一种 “全面体检与治疗”。

二、 全方位对比:一场“敏捷”与“权威”的较量

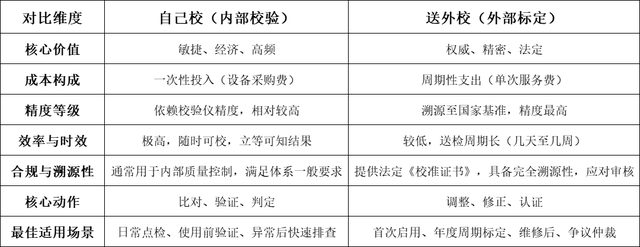

为了更直观,我们通过一个表格来看清两者的核心差异:

深度剖析:利弊一览

1. 自己校:省时省力的“快速反应部队”

✳优势:

极致高效:工具不用离场,生产不中断。发现疑问,几分钟内即可完成验证,大大提升设备利用率。

成本可控:对于工具数量多、校验频繁的企业,一次性投入设备后,长期摊销下来单次成本极低。

便捷灵活:可随时进行使用前、后的校验,实现对工具状态的实时监控,预防性更强。

✳劣势:

初始投资:需要一次性投入资金购买合格的扭矩校验仪。

人员依赖:需要培训操作人员,结果的可靠性一定程度上依赖于人员的规范操作。

法律效力有限:出具的内部记录,在遇到客户仲裁或严格的法律法规审查时,权威性不如第三方证书。

2. 送外校:权威精准的“终极司法机构”

✳优势:

权威与溯源性:获得的是具有法律效力的证书,是应对客户、认证机构和政府监管的“通行证”。

精度保障:由更高级别的标准设备进行,精度最高,过程最严谨。

调整与修复:如果扳手出现偏差,外部机构可以对其进行专业的调整和维修,使其“恢复如新”。

省心专业:无需企业自己管理标准和设备,交给专业人士即可。

✳劣势:

周期与等待:送检期间工具无法使用,可能影响生产,需要准备备用工具。

单次成本高:单次送检的费用可观,尤其对于工具数量多的企业,年度总支出不菲。

流程繁琐:需要安排送检、取回、登记等管理流程,相对复杂。

三、 决策指南:如何做出你的最佳选择?

这并非一道单选题,而是一道基于企业自身情况的策略题。请思考以下问题:

1. 看规模与数量:

工具数量少(<10把),使用不频繁:推荐“送外校”。管理简单,总成本更低。

工具数量多(>20把),校验频繁:强烈推荐“自己校”。长期算下来经济性极佳,效率优势明显。

2. 看行业与合规要求:

航空、汽车、特种设备等强监管行业:必须“送外校”以获得法定证书,这是硬性门槛。但同时,应辅以日常的“自己校”进行过程监控。

一般制造业、维修厂:以“自己校”为主,定期(如每年一次)将标准器或关键工位的扳手“送外校”,以实现量值溯源。

3. 看使用场景:

关键工位、安全核心部位:必须“送外校”确保万无一失,并可结合“使用前自己校”进行双保险。

非关键、辅助性工位:以“自己校”为主,保障基本精度即可。

四、 黄金法则:构建“组合拳”式管理策略

最聪明的做法,不是二选一,而是将两者结合,打出管理的“组合拳”。

推荐模式:送外标定 + 日常自校

1. 奠定基石:所有新购或修理后的扳手,首先“送外校”,获取权威的精度基准。

2. 日常护航:根据使用情况,制定严格的内部校验周期(每日/每周/每月),通过“自己校”进行高频次监控,确保工具在周期内持续可靠。

3. 周期溯源:到了规定的标定周期(通常一年),或内部校验多次发现数据不稳时,再次“送外校”,进行全面的“体检与治疗”。

4. 闭环管理:为每一把工具建立档案,记录其从“送外校”到每一次“自己校”的全生命周期数据。

四、结语

“自己校”与“送外校”,并非对立,而是扭矩工具精度管理体系中相辅相成的两个环节。“送外校”是锚定方向的“法”与“规”,确保体系的权威与正确;“自己校”是灵活高效的“术”与“器”,保障过程的流畅与可控。

对于现代企业而言,最明智的选择就是:以“送外标定”建立权威基准,用“日常自校”实现高效监控。如此,您才能在质量、效率与成本之间,找到那个最完美的平衡点。